اخر الاخبارثقافة وفنونقسم السلايد شو

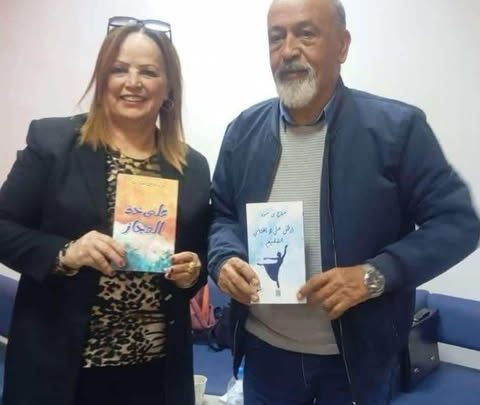

قراءة عميقة لديوان “أرقص حتى لا يغتالني الصقيع” للشاعرة صباح بن حسونة

قراءة عميقة لديوان “أرقص حتى لا يغتالني الصقيع” للشاعرة صباح بن حسونة

بقلم – بوراوي بعرون

شاعر وقاص وناقد

تتجلى في الساحة الأدبية التونسية صورة فريدة من الإبداع النقدي والكتابي، حيث تندمج الأصوات الجديدة مع التقاليد العريقة يأتي الشاعر والباحث بوراوي بعرون ليعكس هذه الديناميكية من خلال قراءته العميقة لديوان “أرقص حتى لا يغتالني الصقيع” للشاعرة صباح بن حسونة يسلط الاستاذ بوراوي الضوء على كيفية استخدام بن حسونة لتقنيات الشعر النثري للتعبير عن معانٍ متعددة تتعلق بالوجود والتجربة الإنسانية تجمع كتاباته بين التحليل الأدبي والفن الشعري، مما يوفر منصة جديدة للتفاعل مع النصوص لقد أصبح النقد في تونس مساحة حيوية تساهم في تعزيز الحوار حول الإبداع الأدبي وتوسيع آفاق الفهم الجمالي ولعل هذه القراءة

المتميزة تكون نموذجا لفكرة يجهلها البعض وهي أن قراءة النص الادبي هي ولادة جديدة للعمل نفسه هذا ما رأيته حول هذه التجربة المتميزة (د/آمال بوحرب )

كتب الناقد بوراوي بعرون

ملاحم تتجلى

” النّثرو شعري ” أو الرّقص بالأحرف على ضفاف الشّجن في ” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” لصباح بن حسونة

تصدير: ” فقصيدة النثر … أوّلا وأخيرا … هي مسألة ذاتيّة، فردانيّة، بهواجسها وتعابيرها، وبقدر ما تنتمي إلى نفسها تتمرّد عليها بهذه الذّاتية التي تأبى التّعميم أو التّقنين، لهذا، فإنّ قصيدة النّثر العربيّة، عبر تراكماتها، لم تشكّل نوعا ذا أسوار و قضبان ونواه، و إنّما هي أشكال كتابيّة تنتمي إلى فضاء في التّحوّلات غير المتوقّعة وغير المحسوبة. أشكال تتحرّك في اللّانهائيّ واللّامحدود. ويكفي للشّاعر أن يقصد ويعي أنّه يكتب قصيدة منفلتة من الأوزان والتّفعيلات والبنى الجاهزة كي يكون ما يكتبه قصيدة نثر.

فالقصد هو الأساس، وتسمية القصيدة جاءت من هنا.

أوّلا \

الاستكشاف أو مشروع قراءة أولى استباقيّة

” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” هو عنوان المجموعة الشّعريّة للشّاعرة صباح بن حسّونة الصّادرة عن دار نقوش عربيّة في حجم متوسّط تتضمّن المجموعة ثمان وستّين قصيدة موزّعة على مائة وستّين صفحة بمعدّل ثلاث صفحات للقصيدة الواحدة أي أنّ الشّاعرة تختار كتابة النّصّ متوسّط الطّول ذي الأسطر القصيرة. العنوان الجامع ” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” مركّب إسنادي فعليّ المسند هو الفعل ” أرقص ” والمسند إليه هو المتكلّم أنا أي الشّاعرة والمتمّم هو المفعول لأجله ” حتّى لا يغتالني الصّقيع ” ما العلاقة يا ترى بين الرّقص والاغتيال؟ أو بالأحرى ما العلاقة بين الرّقص و اللّااغتيال؟ كيف يكون الرّقص ضدّ الاغتيال؟ أي أنّ الرّقص يحمي الحياة بل لعلّ الحياة لا تستقيم إلاّ به فهل تعتبر الشّاعرة الرّقص هو الكتابة؟ هل تعتبر الشّاعرة نصوصها رقصات تبدّد سطوة الصّقيع أي الجمود، اللّاحركة، أي الموت؟ الكتابة قي هذا الأفق تعبير عن الحياة ” أنا أرقص إذن أنا موجود ” ما يؤكّد مكانة الرّقص في عالم الإبداع الشّعريّ عند صباح بن حسّونة هو اختيارها لنصوص من المدوّنة الشّعريّة العربيّة الحديثة وسمتها بالرّقصات وكأنّها تصدّر بها أشعارها وهي لا تصدّر بهذه الرّقصات المتن الشّعريّ في المجموعة بل هي تنشرها ما بين نصوصها وكأنّها من بنات قريحتها وفي ذلك تعلّق كبير بها، وتمييز لها وفيه بالأخصّ تجديد لافت وتناصّ واع عجيب. ترقص الشّاعرة في مناخات الحداثة تكاد لا تحفل بالمدوّنات القديمة، وترقص الفتاة في الصّورة المصاحبة للعنوان على إيقاعات الرّقص المعاصر، فترتسم لوحة جميلة لكأنّها تخطيط بالحروف بديع. تحتفي الشّاعرة بالتّحديث وتمعن فيه حيث تميّز في الصّفحة الثّانية من الغلاف مقطعا من نصّ من نصوصها: ” هذا أوان الفجر / سأفتح أبوابي السّبعة / كي أُعتق من النّار / بابَ العشق و باب الحنين / وباب الانتظار / وأبوابا سأتركها مواربة / عسى يكسوها الجلّنار .. ” يرد الشّعر في هذا المقطع مسترسلا في إيقاعات داخليّة متحرّرا من قيود نظام الشّطرين ومن قيود نظام التّفعيلة. ترد الأسطر قصيرة لا يتجاوز أطولها خمس مفردات، تتكرّر مفردة ” أبواب ” أو ” باب ” في صيغة المفرد في إشارة لأبواب تونس السّبعة التي تختار لها مسمّيات أخرى ( العشق، الحنين، الانتظار ) عوض المسمّيات القديمة المتداولة وفي ذلك ميل للتّجديد جليّ. هذا المقطع مقتطف من نصّ داخل المتن بعنوان ” هديل اليمام “2 صص41-42 ( الأسطر السّبعة الأخيرة. ) فهل تحتفي الشّاعرة بالكتابة في نظام السّطر النّثريّ أم هي تنوّع في كتاباتها؟ اختارت الشّاعرة التّصدير بنصّين موزونين مقطع من ” كلمات ” لمنوّر صمادح ومقطع من نصّ للبيّاتي، كما أنّ جلّ الرّقصات وردت موزونة. فهل تميل الشّاعرة في مستوى التّذوّق الشّعريّ للموزون ( التّذوّق السّمعي ) بينما تفضّل في مستوى الكتابة غير الموزون ( التّذوّق القرائي )؟ تقول الشّاعرة في نافذتها على حدائق شعرها: ” أحببت انسيابيّة قصيدة النّثر واسترسالها وإلغاء الحدود فيها بين الشّعر والنّثر. فيها تنعتق اللّغة لتصبح لغة خلق وليس فقط لغة تعبير كما يقول أدونيس. ” … ثمّ تضيف: ” في مجموعتي الشّعريّة ” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” أحقن نصوصي بالإيقاع حتّى لا تقع في حبائل النّثر وأجمّل نثري بالصّورة والخيال و المجازات وأسبغ عليه شعريّة القصائد حتّى أكتشف جوهر الوجود المتناغم.3 هي واعية بما تكتب تتبنّى رؤيا خاصّة بها تكون لغة الشّعر فيها لغة خلق وليس مجرّد لغة تعبير فيما ذهب إليه أدونيس ممّا أشارت إليه آنفا فهل تكتب الشّاعرة قصيدة نثر تستجيب لتعريف ” سوزان برنار ” الذي تبنّته مجلّة شعر؟ وماذا عن تعلّقها بالشّاعر محمّد الغزّي الذي قدّم لها هذه المجموعة تحت عنوان ” الغنائيّة الجديدة في ديوان ” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” لصباح بن حسونة؟ ما المقصود بالغنائيّة الجديدة؟ وما العلاقة بين شاعرتنا في هذه المجموعة والشّاعرة زبيدة بشير مثلا؟ يقول محمّد الغزّي : ” وفي الأخير نشير إلى أنّ هذه المجموعة تؤكّد اتّجاها نسويّا في الشّعر التّونسيّ بدأ مع زبيدة بشير ثمّ ترسّخ مع شاعرات أخريات مثل أمال موسى … “4 قد نجد صدى للغنائيّة في ثلاثة نصوص فقط: ” اشتياق ” صص38-39 و ” نداء ” ص100 و ” رسالة إلى القمر ” ص105. تفاعلا مع مخرجات هذه القراءة الاستكشافيّة الاستباقيّة نصوغ الفرضيّات التّالية:

الفرضيّة الأولى: تكتب الشّاعرة قصيدة نثر ذان ملامح ” برناريّة ” نسبة إلى ” سوزان برنار “

• ف1 / 1 قصائد المجموعة قصيرة ومجانيّة ومتوهّجة

• ف1 / 2 الإيقاع في القصائد داخليّ يحتفي بالصّورة والتّكرار والانزياح وما شابه ذلك

الفرضيّة الثّانية: تتنوّع الكتابة الشّعريّة في المجموعة وتغلب عليها قصيدة النثر السّرديّة التّعبيريّة، قصيدة نثر ما بعد الحداثة ذات الانسيابيّة والاسترسال العاليين

• ف2 / 1 تنكتب أغلب القصائد في صورة الكتلة الواحدة ( one block )

• ف2 / 2 تتّسم اللّغة في أغلب النّصوص بالتّموّج والتّوهّج والفسيفسائيّة في لوحات نثرو شعريّة لافتة.

ثانيا\

الملامح الفنّيّة للنّصوص وتجلّيّات الدّلالة والتّدلال فيها

1 ) الإيقاع بالضّدّيّة والتّكرار في ” خواء ” مثالا

بدءا بالعنوان الجامع ” أرقص حتى لا يغتالَني الصّقيع ” نرصد حالتين متضادّتين : الرّقص بمعنى الحركة من ناحية والصّقيع بمعنى الجمود من ناحية ثانية، يحيل الرّقص إذن إلى الحركة والابتهاج ويحيل الصّقيع إلى الخمول والجمود / اللّاحركة، نحن هنا إزاء الثّنائيّة الضّدّيّة الحركة / الجمود ويتنوّع المعجم الدّلاليّ في المجموعة الشّعريّة ويتوزّع في حقول دلاليّة عدّة تدور في فلكي دالّتي الحركة والجمود، نلمس ذلك في مستوي العناوين الدّاخليّة للنّصوص: الحركة ( الرّقص، لقاء، أمل، جنّات، عناق، الخ … ) والجمود ( خواء، أضغاث أحزان، هلوسات، اغتراب، حرقة، عربدة، الخ … ) تقول الشّاعرة في النّصّ بعنوان ” خواء ” ص58: ” مُدقع هذا الصّمت / حولي يردّد صدى العتمة: / يليق بك الأسود / وشوك الورود / وبرد الأسى / واختفاء النّجوم / خلف الغيوم من جبنها .. / تليق بك مجازر الوقت / تقطع أوصال الانتظار/ تراكم فوضى المعاني / وفراغات الرّوح من نفسها .. “5 قصيد نثر نموذجيّ يرد في انسيابيّة تامّة لا يكاد ينفصل فيه سطر عن الذي يليه لكأنّنا إزاء كتابة شعريّة من قبيل الكتلة الواحدة ممّا يسمّيه أنور غني الموسويّ قصيدة نثر ما بعد الحداثة أو القصيدة السّرديّة التّعبيريّة حيث يقول: ” لقد صار واضحا أنّ السّرديّة التّعبيريّة مقوّم أساسيّ لقصيدة النّثر المعاصرة ذات الكتلة النّثريّة الواحدة ( one block ) حيث ينبثق الشّعر من رحم النّثر ويحصل الشّيء العجيب. بسرد واضح قريب مليء بالإيحاءات و الرّموز والأحاسيس ، كتلة نثريّة ما إن تصل القارئ حتّى تتحوّل إلى كمّ هائل من الإيحاءات والدّلالات والرّموز والعواطف، مخترقة موطن الشّعور والإحساس والجمال “6 يرد السّرد في خدمة الشّعر في تشكّل تعبيريّ نسبة إلى المدرسة التّعبيريّة في الرّسم. في هذا الأفق يتشكّل ” خواء ” في صورة لوحة بالكلام آسرة. الحزن في اللّوحة عميق يتسربل بالصّمت، بالعتمة، بالأسود، بالشّوك، بالأسى، بالاختفاء، بالمجازر، بتقطيع الأوصال، بالفوضى، بالفراغات. كم هو دالّ في لغة تحفل بالغموض المستحبّ المتموّج في تعبيريّة مجازيّة لافتة مثل: ” الصّمت يردّد صدى العتمة ” كيف يحدث الصّمت ترديدا؟ وكيف يكون للصّدى عتمة؟ اللّغة تنحو باتّجاه القول العجيب الذي يضفي على النّصّ شعريّة تستمدّ ألقها من الجمع بين المتضادّات التي لا يتمّ الجمع بينها في التعبير التّوصيليّ العاديّ لكأنّنا إزاء الصّورة الفراغيّة فيما يعرّفه الرّمزيّون على النّحو التّالي: ” والصّورة الفراغيّة تصدم الوعي العام، لأنّها تخرج عن المألوف، وتُخرج الأشياء من حكم الواقع إلى ما هو خارجه، إلى فراغ صاف هو بمنزلة العدم الأوّل، حال الوجود قبل أن يكون وجودا، وليس المقصود بالعدم هنا السّلب التّامّ والخواء الشّبيه باللّاشيء، بل هو حال الصّفاء المطلق الذي تتجمّع فيه الحقائق المطلقة، الصّافية “7 الصّورة الفراغيّة في شعر سعيد عقل ص61. ولا يخلو ” خواء ” من إيقاعات داخليّة متنوّعة من قبيل تكرار الأصوات، الصّوت ” ص ” في السّطرين الأوّلين ّ( الصّمت، صدى ) والدّال في السّطرين الثّالث و الرّابع ( الأسود، الورود ) و الخاء في السّطرين السّادس و السّابع ( اختفاء، خلف ) و القاف في السّطرين الثّامن والتّاسع ( تليق، الوقت، تقطع ) والفاء في السّطرين الأخيرين ( فوضى، فراغات ) في هذا التكرار إيقاع داخليّ يُضفي على النّصّ جماليّة لافتة.

2 ) اللّغة المتموّجة في ” تراتيل العودة ” ص86

يقول كريم عبد الله: ” إنّ اللّغة المتموّجة تتناوب ما بين مفردات توصيليّة وأخرى مجازيّة انزياحيّة كما في هذا المقطع – بعد ليل بهيم – هنا نجد مفردات توصيليّة بحتة ثمّ تتبعها – ترقرقت انبلاجة في عين السّحر .. حيث المجازيّة الانزياحيّة اللّغويّة، وهذه الميزة لا تتوفّر في السّرد الحكائي ( القصصي ) ولا في الشّعر التّصوبري، فالأولى تعتمد على التّوصيليّة وتحاول أن تخفّض من مجازيّتها، بينما الثّانية ليس لها إلاّ التّعالي في المجاز … “8 يبدأ النّصّ بعنوان ” تراتيل العودة ” بالتّركيب التّالي : ” حين أعود إليك ” ( السّطر الأوّل ) وهو تركيب توصيليّ واضح لا غموض فيه، يليه التّركيب الموالي: ” يأخذني خطوي إلى أرصفة العمر ” وهو تركيب مجازي فيه انزياح وغموض إذ ليس للعمر الذي يحيل على الزّمن أرصفة وهي من مفردات الأمكنة ربّما أرادت الشّاعرة التّشبيه بين العمر والطّريق في استعارة مكنيّة حُذف فيها المشبّه به الطّريق وأُشير إليه بما يدلّ عليه أي الأرصفة. التّركيبان التّوصيليّ البيّن والانزياحيّ الغامض يُحدثان تموّجا لغويّا . كذلك الشّأن في التّركيبين: ” وحين إليّ تعود ” ( السّطر 14 ) و ” ينشطر البحر من أجلنا ” ( السّطر 15 ) التّركيب الأوّل واضح أمّا الثّاني فيشوبه الغموض كيف ينشطر البحر من أجلنا؟ يستدعي ذلك استحضار قصص الأنبياء ممّا ورد ذكره في القرآن وأشارت إليه الشّاعرة في الأسطر الموالية: ” ويُبعث موسى وعيسى / و آدم و الأنبياء، ” وفي ذلك توظيف للقرآن وتناصّ معه فيه إثراء للنّصّ كما هو التّناصّ مع الأساطير القديمة محاورة ” عشتار ” مثالا في الأسطر الاثني عشر الأخيرة. حيث تقول الشّاعرة: ” ساءلتني النّوارس / ذات صبح خضيب / وهودج الحبّ يركب الشّمس / ينادي عشتار أيا ربّة الماء الخصيب / اتركيه يعود / امنحيه سحابك والأغنيات / دعيني أرقص بين ضلوعه / واقترف الحبّ عند كلّ صلاة / دعينا نلتحف هذي السّماء / ونملأ الأرض خمرا / دعينا نقبّل موج المواني / لنطفئ برد الصّدى / ونلغي الشّتات .. “9 في لغة تستمدّ توهّجها من الكتابة الأولى التي وصلتنا من خلال استنطاق الألواح الطّينيّة السّومريّة يرد الكلم في جمل قصيرة ذات تكثيف عال وإدهاش لافت.

3 ) لغة المرايا والنّصّ الفسيفسائيّ ” الآن وهنا ” نموذجا

لو حاولنا إعادة كتابة النّصّ بعنوان ” الآن وهنا “صص116-117 على النّحو التّالي: ” شتاء لا غيم فيه ولا مطرُ فقط حزن يسافر في المدى يسفّ ترابا أنهكه الصّدى لا شيء في السّماء قيثارة مكسورة تؤبّن الرّبيع وذكرى حلم عاثر غيّبه الصّقيع الآن وهنا صار البؤس صديقا يراود الضّجر روائح المدينة تكسر الضّلوع لا ورد في مدينتي يجمّل المساء لا طائر يغرّد والقمر جزوع تحلّق الأيادي في الأفق تلوّح للأزرق البعيد لا شيء في السّماء فقط ضباب حالك يمتطي العيون وعصف ريح آتية تمزّق السّكون مدينتي يغتالها النّعام يسلب من أهدابها شدو حمام واجل يعاقر النّشيد ونورسا محلّقا يأتيها من بعيد مدينتي تغتابها المرايا ذا حلمها أصابه السّآم ذا عريها نديم ذا حسنها يربكه العدمُ. ” النّصّ يقبل الانكتاب في صورة الكتلة الواحدة وهو يدور في أفلاك تيمة الحزن في علاقتها بالمدينة أي مدينة الشّاعرة وتبدو العلاقة بين الحزن والمدينة جدليّة التّفاعل من خلال مرايا الحزن ترى الشّاعرة أحزان مدينتها وترتدّ صورة المدينة الحزينة إلى عوالم الشّاعرة .. حزن الشّاعرة وأحزان المدينة تيمتان في تيمة واحدة ينعقد حولهما الكلم في القصيد … يتمّ النّظر إليهما من زوايا مختلفة حيث تنظر الشّاعرة في أحزانها من زوايا الأزمنة أي الفصول، الشّتاء ( شتاء لا غيم فيه / ولا مطر / فقط حزن يسافر / في المدى ) والرّبيع ( قيثارة مكسورة تؤبّن الرّبيع ) والزّمن الخاصّ بالشّاعرة، الآن وهنا ( الآن وهنا / صار البؤس صديقا ) وتنظر أليها من زوايا المشاعر، الحزن ( حزن يسافر ) الحلم (وذكرى حلم عاثر ) الضّجر ( صار البؤس صديقا / يراود الضّجر ) وتنظر الشّاعرة في المدينة من زوايا مختلفة أخرى غياب مظاهر الابتهاج مثل عدم توفّر الورود ( لا ورد في مدينتي / يجمّل المساء ) وانعدام زقزقة العصافير ( لا طائر يغرّد / والقمر جزوع ) والمناخات، ملامح السّماء ( لا شيء في السّماء / فقط ضباب حالك / يمتطي العيون ) والرّيح ( وعصف ريح آتية / تمزّق السّ كون ) والمشاعر، الكآبة ( مدينتي يغتالها النّعام / يسلب من أهدابها / شدو حمام زاجل / يعاقر النّشيد ) و الأسى ( ذا حلمها أصابه السّآم / ذا عريها نديم / ذا حسنها يربكه العدم ). بالنّظر إلى النّصّ من خلال هذه الزّوايا ندرك أنّ هذا النّصّ تشكيل متعدّد الزّوايا أمّا إذا نظرنا إليه من خلال العلاقة بين التّراكيب اللّغويّة فيما بينها فإنّنا سندرك أنّها تراكيب فسيفسائيّة فيكون كلّ تركيب مرآة لنفس الفكرة، الفكرة الأولى هي مظاهر حزن الشّاعرة الذي تمّ النّظر إليه من الزّوايا المشار إليها أعلاه، والفكرة الثّانية هي حزن المدينة وقد تمّ النّظر إليه من الزّوايا المذكورة آنفا. تعدّد الزّوايا من ناحية وفسيفسائيّة التّراكيب من ناحية ثانية يجعلنا نصف اللّغة في النّصّ بلغة المرايا و نصف النّصّ بأنّه نصّ فسيفسائيّ حسب تعريف كريم عبد الله: ” إنّ طرح الفكرة ذاتها بتراكيب لفظيّة مختلفة يمكّن من القول إنّنا نظرنا إلى الشّيء الواحد من زوايا متعدّدة، ومن هنا يمكننا أن نصف النّصّ بأنّه متعدّد الزّوايا، إلاّ أنّه لو نظرنا إلى هذه التّراكيب اللّغويّة فيما بينها فإنّنا سنراها تركيبيّة فسيفسائيّة، بحيث يكون كلّ تركيب مرآة لنفس الفكرة ولكن من زاوية خاصّة، فإنّ ذلك يمكّننا من أن نصف هذه اللّغة بلغة المرايا ونصف النّصّ بأنّه نصّ فسيفسائيّ. “10. نصوص عدّة في ” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” تستجيب لخاصّيّات القصيدة السّرديّة التّعبيريّة حيث تقبل الانكتاب في صورة الكتلة الواحدة كما تتّسم بخاصّيّات تلك القصيدة داخليّا حيث يتوفّر التّموّج والتّوهّج وفسيفسائيّة التّراكيب … مثل: ” لقاء ” صص20-21، و ” الشّاعرة ” صص 23-25 و ” سبتمبريّة أنا ” صص 26-27 و ” قسطرة ” ص28 الخ …

4 ) الإدهاش والتّوهّج في النّصوص القصيرة

” الأمّهات يمتن مبتسمات ” نصّ قصير يتكوّن من ستّة أسطر قصيرة ومن خمسَ عشرة مفردة يستجيب لقصيدة نثر كما عرّفتها سوزان برنار وتبنّاها شعراء مجلّة شعر البيروتيّة: ” لتكون قصيدة النثر قصيدة نثر أي قصيدة حقّا لا قطعة نثر فنّيّة أو محمّلة بالشّعر شروط ثلاثة: الإيجاز، التّوهّج، والمجانيّة. “11 والمقصود بالمجانيّة هو أن تبتعد القصيدة عن الأغراض وما شابه ذلك وتكون في خدمة ذاتها ذات ملامح كونيّة و أبديّة. العنوان في النّصّ مثير للدّهشة مخاتل فيه مفارقة لافتة. إذ كيف للأمّهات أن يمتن مبتسمات؟ الابتسامة علامة على الفرح والغبطة والسّرور وما إلى ذلك، فكيف يكون الموت بما هو فناء وانتهاء وجمود مصدرا للابتسامة أي الفرح؟ هل تقصد الشّاعرة بذلك أنّ الأمّهات بما أتينه من تعب ونكران للذّات في سبيل أبنائهنّ يمتن راضيات في مقام الشّهيدات اللّوات يُودَّعن بالزّغاريد وهي علامات فرح لأنّهنّ ذاهبات إلى ملكوت الخلود؟ يبدأ النّصّ بالسّطرين التّاليين: ” لم تمت / بل شبّه لكم ” تحيلنا الشّاعرة في مطلع القصيد إلى القصص القرآني وتحديدا حادثة صلب المسيح ” وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم “12. والمسيح في القرآن هو روح الله تكلّم في المهد ولم يُصلب ويُبعث حيّا … الأمّ عند الشّاعرة هي المسيح لم تمت حتّى وإن لفظت أنفاسها وتمّت مواراتها التّراب وأقيم لها العزاء فإنّ ما عاشه الأهلون كان محض خيال ممّا يشبّه لهم. فهي في السّطر الثّالث من النّصّ قد جاورت الله ” ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون ” 13 فهي تقتسم المقام الأعلى مع الله وهي في مقامها العلويّ ذاك لا تنسى اليتامى ممّن تركت وراءها في الأرض أي أبناءها تقول الشّاعرة في الأسطر المتبقّية من النّصّ: ” استودعته ظلّها وابتساماتها / يوزّعها على اليتامى / بسخاء ” تركت عند الله ظلّها وابتساماتها أي ملامحها وذكراها ( العطاء، الحنان، المودّة … ) وطلبت منه أن يوزّعها على اليتامى بسخاء، أي دون تقتير مثلما كانت تفعل بالضبط … في نصّ قصير قالت الشّاعرة الكثير الكثير وهي بهذا النّصّ نجحت في تشكيل لوحة عجائبيّة يتداخل فيها الواقعيّ بالخياليّ والملموس بالمجرّد ويحضر اللّامرئيّ مكان المرئيّ فإذا الموت معبر من الحياة العابرة إلى الخلود الأبديّ وإذا ما عجز عن تحقيقه ” غلغامش ” في الأسطورة السّومريّة أعني الخلود يتحقّق للأمّ بالموت وهو لعمري أمر عجيب. الصّورة الكلّيّة المتشكّلة في هذا النّصّ صورة مركّبة ذات تجلّيين مختلفين هي من ناحية صورة رمزيّة تتّخذ من المسيح رمزا للاختراق والإعجاز وهي من ناحية ثانية صورة تجريديّة تعرج فيها الأمّ من ملكوت الأرضيّ الفاني إلى السّماء الأعلى لبلوغ المنتهى والخلود فيه في حال أخرى تكاد تكون إلاهيّة. اللّغة المتوهّجة في هذا النّصّ نلحظها في نصوص قصيرة أخرى في المجموعة على غرار: ” أمل ” ص 31 و ” حنين ” ص 40 و ” عطش ” ص52 و ” صرير الصّمت ” ص 64 الخ …

على سبيل الخاتمة

تتنوّع الكتابة في المجموعة الشّعريّة ” أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع ” للشّاعرة صباح بن حسونة، قصائد موزونة في نظام التّفعيلة وقصائد قصيرة تكاد تكون ومضات شعريّة خاطفة وقصائد وهي الأغلب من قبيل القصائد السّرديّة التّعبيريّة ذات النّثر العالي والتّعبيريّة الجامحة. تعي الشّاعرة ما تكتب وتتبنّى رؤيا شعريّة حداثيّة تجعلها تميل إلى الكتابة النّثرو شعريّة حيث يتمّ التّوافق بين النّثر والشّعر بأبهى صوره لتشكيل لوحات تنضح بالصّور الجميلة ويتداخل فيها الواقعيّ بالخياليّ والملموس بالمجرّد والتّوصيليّ بالمجازيّ. هي رسوم بالأحرف على بياض الورق. والشّعر رسم ناطق فيما ذهب إليه الشّاعر الإ غريقي الكبير ” سيمونيدس”. نقرأ النّصوص ونعيد قراءتها فننجذب إلى أعماقها لسبر أغوارها أكثر فأكثر… ونقرأها من جديد فندرك أنّها في حاجة إلى قراءات متعدّدة ومختلفة. فالنّصوص الأصيلة لا تنفتح مغاليقها بسهولة وتظلّ متمنّعة تستدعي جهدا كبيرا. للمزيد من الاستفادة من هذا الأثر الشّعريّ اللّافت يستدعي الأمر المزيد من القراءات والنّقد، فبالقراءة والنّقد يقوى عود الكتابة الشّعريّة ويشتدّ. وبالقراءة والنّقد يبلغ الشّعر المراقي العليا من الإبداع الجميل.

المراجع والهوامش

1- بول شاوول، مجلّة فصول صيف 1997، أفق الشّعر، مقدّمة في قصيدة النّثر العربيّة ص162.

2- صباح بن حسونة، أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع، صص41-42.

3- المصدر نفسه ص11.

4- المصدر نفسه، ص16.

5- المصدر نفسه، ص58.

6- د. أنو غني الموسوي، صحيفة المثقّف الإلكترونيّة العدد3226 جويلية 2015.

7- ديزيريه سفال، كتابات معاصرة العدد 111 المجلّد 28 أفريل / ماي 2019.

8- كريم عبد الله، همس المرايا، ملامح السّرديّة التّعبيريّة ص9.

9- صباح حسونة، أرقص حتّى لا يغتالني الصّقيع، ص87.

10- كريم عبد الله، همس المرايا، ملامح السّرديّة التّعبيريّة ص12.

11- بول شاوول، مجلّة فصول صيف 1997، مقدّمة في قصيدة النّثر العربيّة ص153.

12- سورة النّساء الآبة 157.

13- سورة آل عمران الآية 169.